El ser humano siempre ha imaginado la posibilidad de registrar, transportar y manipular el sonido. En el siglo II d.C. Luciano de Samosata lo hizo con una sociedad que habitaba la Luna y que, al entrar a un pozo, podía escuchar todo lo que se decía en la Tierra. Cyrano de Bergerac escribió en 1650 sobre una sociedad lunar que utilizaba aparatos portátiles que permitían escuchar libros y otros registros sonoros. En 1760 Charles-François Tiphaigne de la Roche describió en un relato cierto tipo de antena que recibía y permitía escuchar todos los sonidos de la Tierra. Finalmente, el periódico francés Le Menestrel publicó en 1837 una historia ficticia sobre la posibilidad de llevar música y sonidos on demand a cada hogar a través de tuberías, esto años antes de que el telégrafo o la radio se popularizaran: “no tenían más que abrir una llave a la hora deseada para disfrutar de un concierto” (Blanning, 2011, p. 273).

Ya sea que hablemos de partituras, rollos de pianola, vinilos, casetes, transmisiones radiofónicas y televisivas, discos compactos o archivos digitales, cada medio ha satisfecho diversas necesidades de registro y escucha, a la vez que les condiciona y reconfigura. Sin embargo, también desde la Antigüedad se han problematizado las tensiones entre tecnofilia y tecnofobia, como hizo Platón en el Fedro al plantear que la escritura podría volver perezosa a la memoria. De esta manera, la innovación se aplaude, pero también genera rechazo, algo que sin duda ha repercutido en cómo valoramos la experiencia de escucha mediada.

En la búsqueda por hacer realidad la ciencia ficción, la NASA lanzó a lo largo de la década de los setenta varias sondas espaciales. En las Pioneer incluyó un grabado que ilustra a un hombre y a una mujer desnudos y en las Voyager un disco de oro que contiene sonidos e imágenes de la Tierra, así como instrucciones para reproducirlo. Al reflexionar sobre dichos objetos, Robin Maconie plantea: “los artefactos humanos son un índice de la humanidad de sus autores. En este sentido, un disco gramofónico, aunque no se escuche nunca, tiene más cosas que decir sobre la naturaleza humana a un habitante de otro mundo que cualquier bosquejo de unos quince centímetros de altura de un hombre y una mujer” (2007, p. 24). Entonces, ¿qué nos pueden decir otros artefactos de escucha sobre nuestra naturaleza?

La satanización de un formato: la RIAA vs. el MP3

El año 2000 fue parteaguas para la industria musical. Varios artistas, junto con la Recording Industry Association of America (RIAA), demandaron a fans y público en general que buscaban hacerse de música a través de medios digitales. La industria equiparó la descarga de música con la piratería, mañosamente, cabe aclarar, pues descargar archivos no implicaba su comercialización. Así mismo, declaró la guerra a quienes escuchaban música a través de las tecnologías y los canales que la propia industria había desarrollado: MP3, discos vírgenes y reproductores digitales. ¿El saldo? Más de 18,000 demandas contra individuos.

y grabaciones apócrifas, fue uno de los principales voceros contra Napster y la descarga de MP3.

A la par de las demandas, la industria exploró formas de capitalizar lo mismo que atacaba: la descarga de archivos y la escucha on demand, pues a lo largo de la década surgieron plataformas como iTunes, MySpace, YouTube, Spotify y Deezer. A partir de 2008 la estrategia cambió: en lugar de demandar a individuos la RIAA persiguió a los proveedores de servicios de internet, ya que eran los que permitían el uso de software para compartir archivos. Además, la industria equiparó el compartir y descargar MP3 con prácticas como el terrorismo y el crimen organizado, escalando su satanización. Lo digital era el enemigo… hasta que el streaming se volvió la norma y la práctica de poseer y compartir archivos digitales quedó prácticamente en el olvido: la industria había recuperado el control.

Se ha llegado a considerar que la generación que vivió este proceso se dividía, a diferencia de generaciones anteriores, no por la música que escuchaba, sino por cómo la escuchaba (Coleman, 2005, p. xiii). Lo anterior era evidente en las fiestas: en lugar de llevar una carpeta con discos “selectos” para mostrarse a partir del gusto musical, y donde lo “culposo” se quedaba en casa, la práctica de escuchar música en un iPod, un celular o un disco duro con MP3 implicaba que a lo largo de la fiesta se encontraran y reprodujeran archivos “culposos” que permitían trascender ciertos tabúes de escucha socializada. De hecho, un estudio que realicé en 2010 sobre hábitos de adolescentes en México lo confirmó: escuchaban por igual rock, pop, electrónica, rap y reguetón. ¿Por qué? Ante la diversificación de la oferta musical y la facilidad para acceder a ella, los géneros musicales se planteaban no tanto como un recurso identitario, sino como una forma de acompañar estados de ánimo y situaciones. En el proceso, servicios P2P o peer-to-peer como Napster, KaZaA, LimeWire y Audiogalaxy, los cuales permitían compartir archivos sin la intermediación de la industria, significaron para dicha generación torres de Babel musicales, hasta que las disqueras “castigaron” a los escuchas imponiendo la segmentación por categorías en los servicios de streaming.

La escucha como gusto y distinción

La escucha contemporánea, como experiencia estética, no sólo ha sido condicionada por la tecnología, sino también por múltiples discursos que han promovido “deberes ser” aurales. Peter Gay recuerda que Gustav Mahler promovió la idea del concierto como una experiencia solemne, razón por la que limitó el acceso a la sala sólo durante los intermedios, para que así no hubiera interrupciones (2007, p. 236). Esto contrastaba implícitamente con la experiencia más “laxa” de festivales y contextos musicales populares. Así mismo, el autor menciona como Arnold Schönberg tachaba a la sociedad de su época de vulgar, mercantilista e indiferente, razón por la que en 1918 fundó la Sociedad Privada de Conciertos con la intención de promover cierta idea de exclusividad y refinamiento en la experiencia musical (pp. 249-263).

Este tipo de posturas sería una constante a lo largo del siglo XX, y muchas veces las tecnologías de escucha serían los chivos expiatorios. John Philip Sousa escribió en 1906 un artículo titulado “The Menace of Mechanical Music”, donde acusaba a las tecnologías de reducir la expresión de la música al sistema matemático de megáfonos, ruedas y engranes. En la década de los 40, James Petrillo, quien fuera presidente de la American Federation of Musicians, declaró la guerra contra la “música enlatada” bajo el argumento de que las grabaciones y su reproducción radiofónica quitaban empleos a los músicos. Y en los ochenta Neil Young y varios más fundaron Musicians Against Digital con la intención de atacar la popularización de los discos compactos, ya que los consideraban “desalmados” (Knopper, 2010, p. 26).

Tomando en cuenta lo anterior, y recordando la actitud agresiva de la RIAA y de varios músicos, no es de sorprender que con la popularización del MP3 y del streaming surgieran críticas similares. Sin embargo, también es importante considerar que algunas posturas han impactado “sin querer” en la manera cómo se valora la música grabada. Por ejemplo, si bien Edgard Varèse y John Cage no estaban en contra de la grabación, e incluso utilizaron creativamente dichas tecnologías, la idea del registro discográfico resultaba indirectamente contradictoria con respecto a la “liberación del sonido” que buscaba el primero y las exploraciones de aleatoriedad del segundo, y quienes quisieran atacar dicho formato podían fácilmente descontextualizar algunos de los planteamientos de los compositores. Por otra parte, Sergiu Celibidache valoraba la experiencia de un concierto en vivo, razón por la que rechazó grabar sus interpretaciones, pues “sostenía que la esencia de la música, su ser, sólo era mientras transcurría” (Batista, 2018, p. 171), pero eso no significaba que estuviera en contra de la grabación per se. Irónicamente, esto le llevó a trabajar con orquestas radiofónicas, lo cual dio pie a grabaciones informales o bootlegs y las de mayor calidad han devenido en grabaciones “oficiales”.

Desde las primeras reflexiones en la Antigüedad sobre el placer que implica la música, pasando por el surgimiento de las sociedades filarmónicas y el pensamiento moderno, así como la consolidación de las nociones de “melomanía” y “audiofilia”, el ser humano siempre se ha preocupado por distinguirse no sólo por qué escucha, sino cómo lo escucha y quién más lo escucha. Esto es algo que se materializa en toda práctica cultural, sin embargo, resulta interesante entender cómo las tecnologías de mediación de la escucha han participado en la consolidación de diversos discursos de distinción.

La paradoja de la grabación: retratar o reconfigurar la realidad

La grabación, al igual que la fotografía y el registro audiovisual, ha implicado la revaloración del concepto de “realidad”, en este caso aural, pues la posibilidad de profundizar en los detalles ha modificado criterios estéticos y ha repercutido en diversas exploraciones artísticas. Hemos desarrollado una “conciencia de grabación”, diría H. Stith Bennett, y con cada innovación hemos revalorado diversos conceptos como claridad, fidelidad, intimidad, dinamismo, perspectiva, etcétera. En este sentido, la música grabada se apoya, según Greg Milner, en una paradoja, ya que, aunque rechaza la idea de que lo grabado es algo “real”, se define a sí misma con respecto a dicha tradición (2010, p. 13).

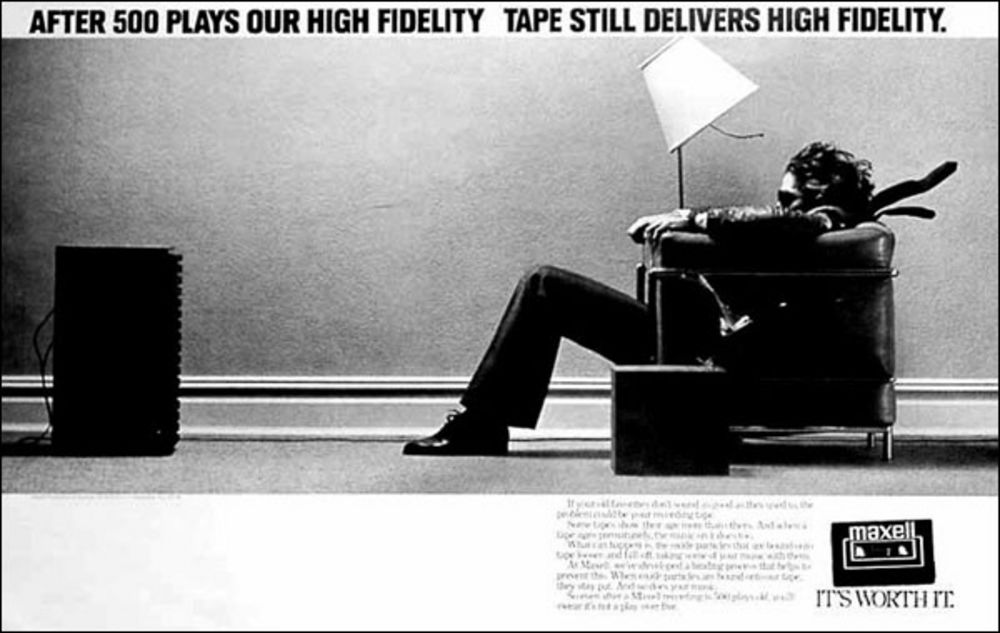

A partir de la década de los cuarenta del siglo XX la industria popularizó lo que con el tiempo se conocería como “audiofilia” con la intención de promover la venta de equipos de “alta fidelidad”. La búsqueda de reproducciones “fieles”, “transparentes”, ha sido desde entonces el objetivo del entorno “audiófilo” (Hales, 2017, p. 196). En la década de los sesenta James T. Russell, cansado de escuchar el ruido de superficie de sus vinilos, exploró la posibilidad de grabaciones que sonaran igual con cada reproducción, lo que le llevó a desarrollar las bases de la grabación y reproducción digital óptica (Knopper, 2010, pp. 15–17). Sin embargo, no todo formato digital logra dicha “transparencia”, pues depende de variables como la compresión, lo cual ha detonado largas discusiones con respecto a la calidad del audio en los servicios de streaming y la digitalización de archivos.

Cuando la industria discográfica rechazó la popularización del MP3 a principios de los 2000, y mientras exploraba formas para capitalizar la escucha on demand, también se apoyó en el discurso audiófilo para atacar al formato digital. De esta manera, las disqueras promovieron la venta de vinilos bajo el argumento de que los formatos físicos tenían mayor calidad –a pesar de que, como James T. Russell y varios más podían constatar, esto no era cierto–, obviando en las discusiones que la compresión arriba de los 192kpbs hace prácticamente imposible el distinguir un MP3 de otros formatos físicos y digitales de alta calidad, y que la diferencia radica muchas veces en el equipo donde se reproduce cada formato, y no en el formato en sí.

Por otra parte, algunos formatos han generado fuertes improntas en los hábitos de escucha y consumo musical. Los primeros vinilos delimitaron a su manera la duración de mucha de la música popular y la consolidación del modelo de “sencillos”. Así mismo, es bien sabido el mito, en ocasiones desmentido, de que la duración del audio de un disco compacto fue capricho de un ejecutivo de Sony que quería escuchar de manera continua la novena sinfonía de Beethoven, razón por la que muchos discos de artistas duran entre 60 y 80 minutos. Con el MP3 y otros formatos digitales las limitaciones de tiempo se redujeron, sin embargo, la creación musical no se vio alterada (en cuanto a duración, pues infinidad de recursos estéticos y discursivos, así como géneros, surgieron a su alrededor). Esto fue de hecho confrontado por Terre Thaemlitz en 2012 cuando lanzó Soulnessless, considerado por algunos el álbum más largo en la historia con una duración de poco más de 31 horas, que es el límite máximo de un archivo de MP3 en estéreo a 320kbps en formato FAT32.

El riesgo de una audiofilia acrítica (y el rol de los formatos en la memoria cultural)

Las tensiones entre formatos dependen más de los intereses e ideología de quienes las promueven que en la especificidad de uno u otro formato. El MP3 tiene muchas virtudes, el streaming también, así como las han tenido el disco compacto, el vinilo, el casete, la partitura, etcétera. La popularización de los formatos digitales generó una ruptura, y la industria consagró al vinilo como némesis por su supuesta “profundidad” y “riqueza” aural. Ahora algunas discusiones audiófilas defienden al disco compacto por encima de los vinilos y los archivos digitales porque, irónicamente, “al ser digital no tiene ruido de superficie”, sin contemplar que lo que hace la diferencia es en realidad el reproductor, no el formato (salvo el streaming comercial, por la compresión y normalización que hacen los servicios populares). Existen múltiples formatos digitales de alta calidad (tanto lossy como lossless), y así los ha habido desde el inicio de la guerra contra el MP3, pero la impronta que generaron los archivos de menor calidad, comprimidos a 96 o 128 kbps, fue capitalizada por la industria para satanizar al formato en general y ganar adeptos audiófilos, aunque su objetivo no fuera defender la calidad, sino mantener el control de distribución.

Algo que no se suele contemplar al discutir sobre los formatos es el tema de la memoria cultural y cómo estos influyen en ella. Los formatos físicos no son infalibles, recordemos que en 2008 se difundió la noticia de un incendio que ocasionó la pérdida de décadas de archivos musicales de Universal. Así mismo, las primeras generaciones de discos compactos han empezado a pudrirse, algo que ha ocurrido con prácticamente todas las formas de registro musical previas. Pero tampoco el almacenamiento digital es infalible, tal como se pudo apreciar cuando MySpace perdió toda la música subida a la plataforma antes de 2015, más de 50 millones de canciones, al migrar sus archivos de servidor. Por otra parte, en cuanto a lo positivo sé de varias historias de músicos que no tenían los master o grabaciones originales de su propio material y lo obtuvieron porque un fan lo digitalizó y lo compartió en una plataforma P2P, dando pie al lanzamiento de reediciones y remasterizaciones físicas. Y si bien cada formato satisface distintas necesidades, vale la pena recordar que en 2012 Bruce Willis protestó contra los servicios de streaming no por su calidad, sino por quién posee los archivos, pues se dio cuenta que no podría heredar su colección musical por tenerla en iTunes, algo que no pasaría si tuviera los archivos en un disco duro o en formatos físicos (ya la discusión sobre cómo reproducirlos en un futuro ameritaría otro espacio).

El MP3, que fue tan duramente criticado por músicos y audiófilos por “joder la experiencia musical”, permitió que una generación se abriera a múltiples formas de escucha musical sin prejuicios, satisfaciendo el deseo de otras generaciones de “tener toda la música que uno quisiera a su alcance”. Y si bien el tema de la democratización de la información en medios digitales es cuestionable, por no decir una falacia, hay casos que vale la pena mencionar, en donde ni los formatos físicos ni el streaming han tenido tanto poder “democratizador” como lo ha tenido la difusión clandestina de archivos digitales. Esto ha beneficiado a investigadores, artistas y melómanos en toda Latinoamérica a lo largo de las últimas dos décadas. Destaca también el caso del “Paquete semanal” en Cuba, el cual consiste en una colección de archivos en constante reconfiguración que se distribuye clandestinamente entre la población mediante memorias USB y discos duros, permitiendo el acceso a noticias, música, películas, libros y demás contenidos que de otra manera sería imposible obtener. Claro, se necesita una tecnología para reproducirles, pero la materialidad y portabilidad del MP3 le ha consolidado de alguna manera como el formato más “punk” de la historia de la grabación, probablemente incluso más que el casete.

La experiencia de la música y del sonido habitan, por encima de cualquier formato a discutir, en la memoria y en el cuerpo de los individuos, así como en sus dinámicas de socialización. Celibidache tenía razón al plantear que la esencia de la música, su ser, sólo es mientras transcurre, pero la grabación no ha hecho sino complementar dicha experiencia aural, pues ha permitido el desarrollo de formas estéticas que el mismo director hubiera explotado creativamente. Por otra parte, la música siempre ha sido portátil, basta tararear, cantar, aplaudir o tocar un instrumento para llevarla consigo, pero los formatos de grabación nos hicieron revalorar dicha experiencia. Del tarareo y el canto a los smartphones, las migraciones humanas siempre han estado acompañadas por música y las tecnologías más bien han matizado o complementado dicha práctica. Si bien la grabación también ha potenciado dinámicas de distinción y construcción de otredad, pues cada soporte influye en la experiencia e implica dinámicas sociales, cada desarrollo tecnológico ha respondido, principalmente, a la inquietud y necesidad humana de poseer, aprehender y manipular el entorno, en este caso desde un plano aural.

Referencias

Batista, A. (2018). La sinfonía de la libertad: Música y política. Barcelona: Debate.

Blanning, T. (2011). El triunfo de la música: Los compositores, los intérpretes y el público desde 1700 hasta la actualidad. Barcelona: Acantilado.

Coleman, M. (2005). Playback. From the Victrola to MP3, 100 Years of Music, Machines, and Money. Cambridge: Da Capo Press.

Gay, P. (2007). Modernidad. La atracción de la herejía de Baudelaire a Beckett. Barcelona: Paidós.

Hales, S. D. (2017). Audiophile Aesthetics. American Philosophical Quarterly, 54(2), 195–208.

Knopper, S. (2010). Appetite for Self-Destruction: The Spectacular Crash of the Record Industry in the Digital Age. Berkeley: Soft Skull Press.

Le Breton, D. (2015). Du silence. Paris: Métailié.

Maconie, R. (2007). La música como concepto. Barcelona: Acantilado / Quaderns Crema.

Milner, G. (2010). Perfecting Sound Forever: An Aural History of Recorded Music. New York: Faber and Faber.

Julián Woodside

Julián Woodside (México, 1982). Investigador, ensayista e historiador dedicado al estudio de las relaciones entre medios, cultura, identidad y memoria colectiva. Ha impartido conferencias y cursos en diversos países sobre semiótica musical y del sonido, análisis y creación de diseños sonoros cinematográficos, y reflexiones críticas sobre las industrias creativas y medios contemporáneos, temas sobre los que ha escrito varios textos académicos y de divulgación. Es miembro del Seminario Permanente de Tecnología Musical de la Facultad de Música de la UNAM y de la Red de Estudios sobre el Sonido y la Escucha (RESEMx), además de impartir clases en el ITESO, en Guadalajara, y en la Universidad de la Comunicación, en la Ciudad de México.