En esta primera entrega de una serie de tres artículos, Valeria Mata sugiere cómo nos atraviesan los alimentos incluso antes de llevarlos a la boca. Desde su lectura, textura, descripción e imaginario tienen la potencia de producir emociones que van del placer, pasando por la sensualidad, hasta el rechazo.

Las palabras nacen y se deshacen en la boca. El alimento también se disuelve en ella. Es en esa cueva húmeda donde conviven palabra y comida en una intimidad oscura. Dos obsesiones orales-sociales que aprendemos desde que entramos en este mundo y practicamos hasta que salimos de él.

Tanto la comida como el lenguaje son sistemas de signos que reflejan la estructura social. En la gramática, alterar una palabra o agregar un punto puede cambiar el sentido de una oración completa. También cambiar un aspecto de una comida puede transformar toda la ocasión: sustituir el tipo de pan, usar copas en lugar de vasos o invitar a determinada persona puede convertir una cena cotidiana en una reunión festiva.

Ingerir un alimento es dejarse atravesar por un tejido de evocaciones. En su Diario del dolor, María Luisa Puga dice que son los nombres de los platillos los que nos atraen, que hay palabras que abren un inmenso paraje, colorido y robusto: “caldo tlalpeño”, “paella”, “queso al albañil”. Otras, en cambio, hacen que el mundo se vuelva plano y opaco: “pescado”, “atole”, “avena”.

Cuando nos encontramos con la comida escrita, intentamos descifrarla antes de llevarla a la boca, como si al leerla o nombrarla ya estuviéramos comiendo, entrando en relación con lo que vamos a masticar después. El cuerpo reacciona, produce saliva, se hace evidente la materialidad comestible del texto, la sustancia de las palabras. No solo se consume comida, sino deseos, curiosidades e imaginarios.

Los menús, esos documentos históricos que nos entregan en la mesa cuando salimos a comer, son relativamente recientes y son producto de toda una revolución en las formas de servir y entender la comida. El menú informa a los comensales, les anticipa la composición de su comida para elegir o regular su apetito y exige ciertas competencias para decodificarlo. El restaurante es, entonces, un escenario para las demostraciones de estatus, un espacio para la comunicación de las personalidades y conocimientos, una sala de lectura.

En términos de lenguaje, existe una relación muy estrecha entre lo sexual y lo comestible, ya que ambas son formas entrelazadas de sensualidad. El término “apetito”, por ejemplo, denota un deseo tanto sexual como gustativo, y la ambigüedad de las palabras para hacer referencia a estos dos tipos de apetito está presente en culturas y lenguajes muy diferentes. Lévi-Strauss escribe en Lo crudo y lo cocido que en varios de los grupos étnicos que estudió, los verbos para referirse al acto sexual y a la acción de comer son idénticos. En idioma yoruba, por ejemplo, comer y casarse se dice igual. Amar al otro es alimentarse con él, “probarlo”, “saborearlo”, “devorarlo”.

Dentro del sistema de castas hindú, se prohibe el contacto con personas, alimentos o bebidas fuera del ámbito del propio grupo, es decir, evitar tanto los contactos sexuales como la comida con personas de otras castas, ya que se trata de actividades muy similares.

Existe también la metáfora del libro como alimento, la lectura como una adicción corporal: devorar las páginas, engullir las palabras.

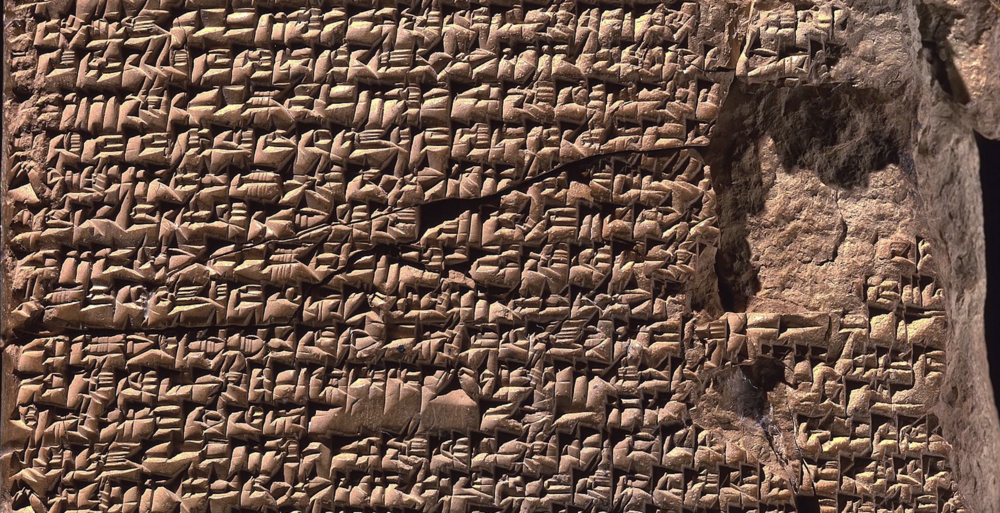

En la antigua región de Mesopotamia —lo que ahora es Turquía, Siria, Irán e Irak— se encontraron cuatro tablillas de arcilla escritas en acadio que constituyen el primer registro escrito de un recetario. Son del año 2000 A.N.E. La mayoría de las recetas explican muy brevemente cómo hacer diferentes caldos, por ejemplo: “Caldo rojo. Pones agua. Pones grasa. Salado. Intestinos o tripas. Sal en granos sin calcular. Cangrejo en migas. Cebolla. Cominos. Poro. Ajo prensado. Después de mojar la carne en la sangre, lo juntas todo en el caldero”.

Cuando se supo de la existencia de estas tablillas, se pensaba que eran textos sobre medicina. Aunado al poco interés que suele suscitar el mundo de los alimentos para la investigación, a mucha gente le sigue pareciendo difícil pensar que los textos antiguos puedan ser recetas de comida: “¿Para qué registrarían algo tan cotidiano nuestros antepasados?”. Pero el hecho de que una receta se anotara en piedra nos habla de la importancia de enlazar comida y palabra, de extender la vida de lo perecedero.

La semana pasada me senté cerca de un hombre que cenaba solo. Pidió tres entradas, y en cuanto recibió sus platillos llamó a quien parecía su pareja para describirle durante por lo menos diez minutos lo que estaba a punto de comer, lo hizo con tanto detalle que aun estando de espaldas a su mesa pude imaginar su cena completa. Comer está tan ligado a la necesidad de hablar, de emitir sonidos de placer o disgusto, de calificar o comentar, que aun si no tenemos compañía, buscamos hacer una llamada, mandar mensajes o compartir imágenes en las redes en un acto de comensalidad virtual. Existe una necesidad de prolongar una comida mediante su narración. Acciones como esta hacen evidente que comer es una práctica profundamente social, incluso en escenarios donde resulta más difícil comer junto a otras y otros.

Pero la comida también es silencio. Más allá de las prohibiciones culturales de hablar con la boca llena o hacer ruidos mientras se mastica, existen alimentos rituales que se comen sin pronunciar palabra, o prácticas dentro de distintas comunidades monásticas donde es preciso dedicar atención plena al acto de comer, sin interferencias discursivas.

En Hội An, una pequeña ciudad de Vietnam, hay una casa de té silenciosa. Está atendida por personas mudas. Al entrar, el ruido de la calle se apaga y surgen manos moviéndose con rapidez. Para los que —infelizmente— no conocemos la lengua de señas en la que se comunica el personal, sobre la mesa hay una hoja para anotar la orden, un lápiz y bloquecitos de madera con mensajes: hot water, bill, ice, questions, whisper, thank you.

Todo lenguaje implica confusión y desconcierto. Y cada vez entendemos menos la lengua en la que nos hablan nuestros alimentos. Es enredada y críptica. Claude Fischler, quien se ha dedicado a la antropología de la comida, habla de la existencia de OCNIS (Objetos Comestibles No Identificados), que aparecen en el marco de una sobreabundancia de oferta alimentaria e información contradictoria, combinada con el alejamiento de las condiciones de producción y características culturales de esos alimentos. Se trata de productos procesados con más de veinte ingredientes difíciles de traducir: glutonato de zinc, inosinato disodico, fosfato monocálcico, goma xantana, polisorbato 60, almidón modificado…

Al momento de comer, los gestos están particularmente codificados: cómo servirse, cortar la comida y llevarla a la boca. En muchas familias, la hora de comer es una lección o clase. Los huehuetlatolli —en náhuatl "los dichos de los antiguos”— consistían en extensos libros que en forma de relato, describían las normas de conducta, la visión moral, las celebraciones y las creencias del pueblo de los nahuas. En varios pasajes, la comida es un vehículo para enseñar e introducir a los jóvenes a las costumbres del pueblo:

“Lo que quiero que notes, hijo mío, es la manera que has de tener en el comer y en el beber; seas avisado, hijo, que no comas demasiado a la mañana y a la noche; sé templado en la comida y en la cena, y si trabajares, conviene que almuerces antes que comiences el trabajo. La honestidad que debes tener en el comer es esta: cuando comieres, no comas muy aprisa, no comas con demasiada desenvoltura, ni des grandes bocados en el pan, ni metas mucha vianda junta en la boca.”

En los últimos años, se ha empezado a hablar de la comida como mera información, como un conjunto de datos que deben ser procesados por el cuerpo-máquina. Números, compuestos, calorías. Algunas empresas de tecnología que reducen la alimentación a un asunto de química e ingeniería, invierten cada vez más en crear alimentos que permitan a los “usuarios” ahorrar tiempo y consumir los nutrientes necesarios para un rendimiento óptimo. Pero quienes piensan que podemos alimentarnos con polvos y pastillas, quizá se olvidan de que la comida no es solo gasolina para sobrevivir, y que los alimentos, además de nutrir, también relacionan, significan y hablan.

Valeria Mata

Es investigadora y antropóloga social.

Ha cursado estudios en la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México, y la Escuela de Estudios Asiáticos y Africanos en Londres. Sus líneas de investigación se han centrado en los cruces entre las prácticas artísticas y la antropología, la antropología del viaje y el turismo, y la dimensión política y cultural de la comida.

De 2015 a 2019 dirigió MUEVE, una biblioteca pública itinerante de publicaciones independientes latinoamericanas.

En 2018, publicó el libro Plagie, copie, manipule, robe, reescriba este libro, que aborda el tema de la copia como herramienta crítica en artes visuales y literatura. A partir de dicha investigación, ha impartido varios talleres y seminarios sobre el tema.

En 2019 realizó una residencia curatorial en el HOW Art Museum de Shanghái, China.

Su segundo libro, Todo lo que se mueve, publicado en 2020, explora el significado del nomadismo, el movimiento, y los diferentes aspectos del viaje.